Saramago em Viagem a Portugal nos convida, se assim podemos dizer, a voltar sempre ao lugar que um dia visitáramos ou vivêramos. Há algo diverso em cada retorno, diz ele: vermos de noite o que vimos de dia; aportar na primavera, em vez do verão; perceber uma luz sobre algo que não fora percebido anteriormente…

As maneiras de observação são diversas, pois, talvez, nem mais somos os mesmos, ou, em última instância, os motivos são igualmente diferentes para estarmos onde um dia estivéramos! Dirá Saramago: “A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa.”

Faz exatamente nove anos que morei em Lisboa. Tudo parece estar no mesmo lugar, como se ontem fora a última estada aqui.

Por maior que seja a intimidade criada entre mim e a cidade – ruas, vielas, pastelarias, escadarias, ladeiras, tascas, metrô, alfarrábios, livrarias, igrejas, monumentos -, há, ao mesmo tempo, uma espécie de estranhamento (estou ainda à procura da palavra, se não exata, ao menos mais próxima do que quero expressar), ao rever lugares que sempre gosto de ir e de estar em Lisboa: Tasca Zé dos Cornos, para abocanhar o bacalhau grelhado; atravessar o Tejo de barco até Cacilhas, apenas para se deslumbrar na volta com o pôr do sol afogado no rio; ouvir fados no Bairro Alto, no simpático Canto do Atalaia, regado a chopp e, sobretudo, olhar para o azul, o mais azul – o céu de Lisboa.

O paradoxal (esta é a palavra) se configura em não me reconhecer mais aqui como eu era. Uma espécie de duplo, brinquei comigo mesmo, ao me lembrar do extraordinário O Sósia (1846), de Dostoiévski. Mais exatamente quando o funcionário público de baixo escalão Yákov Goliádkin gasta todas as suas economias em um único dia, ao alugar uma carruagem e comprar vestes burguesas, para desfilar na Avenida Niévski, símbolo da modernidade russa, na São Petersburgo do século XIX.

Numa transversal do tempo, a carruagem de Goliádkin se emparelha à do seu chefe na repartição. Diante da incrédula dúvida-certeza do seu superior, Goliádkin decide não cumprimentá-lo e diz para si mesmo: “Eu não sou eu. Sou um outro, uma criatura distinta; não sou mais eu.”

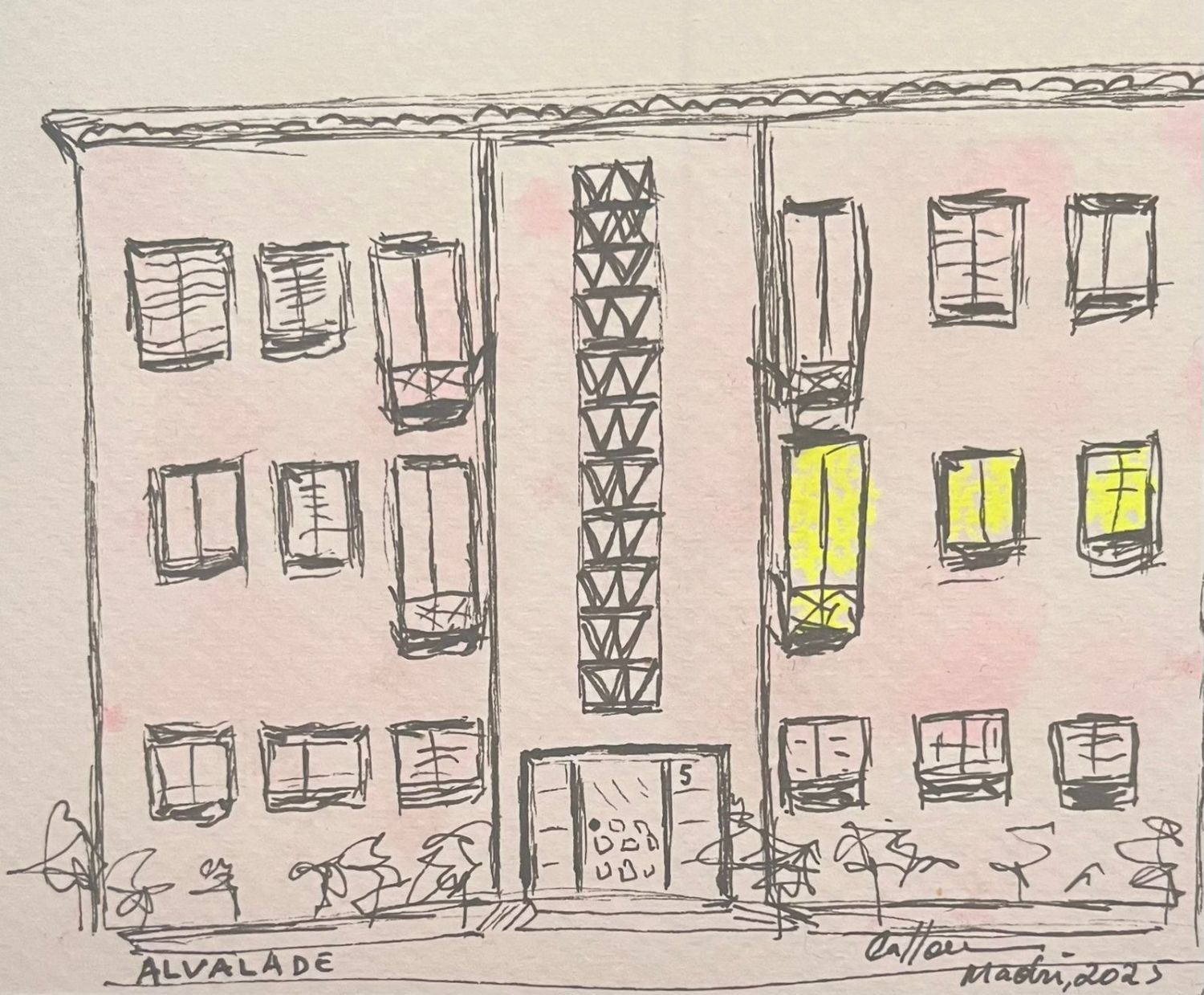

Nem mesmo o apartamento que morei e voltei a alugá-lo para essa temporada, intacto em tudo como há nove anos, nada me remete a mim mesmo daquela época. Sou outro, embora o mesmo. É como se eu nunca tivesse saído desse local. Na verdade, é como se uma compressão espaço-tempo, à la David Harvey, tivesse ocorrida nesse meu retorno a Lisboa. Uma cidade que não saiu de mim, nem eu dela. Só percebo que o tempo passou, quando abro a porta-janela da pequena sacada da sala e vejo o quanto as árvores do outro lado da rua cresceram, quase duplicaram de tamanho, nesses últimos anos.

O que vou relatar a seguir, espero que já tenha ocorrido de maneira semelhante com vocês algum dia, para tornar mais compreensível o sentido que atribuo a esse acontecimento ocorrido há tanto tempo.

Era final de outono, em Lisboa. Meu retorno para o Brasil estava previsto para fevereiro de 2017. Numa noite, voltando para casa, me “defrontei” com o inusitado de mim mesmo.

O bairro projetado do Alvalade – apreciado por arquitetos urbanistas daqui e d’além-mar – é cortado por duas grandes avenidas (avenida de Roma e avenida da Igreja). As transversais dessas avenidas são compostas por ruas pacatas, estreitas, muito parecidas entre si, como parecidos são seus edifícios de dois andares, em cores pastel, do tipo BNH ou Minha Casa, Minha Vida, na atualidade brasileira. Morei numa dessas ruas.

Sempre fazia o mesmo percurso de volta ao Alvalade. Mas, às vezes, para variar, saltava noutra estação de metrô, e entrava no bairro por trás dessas ruas, numa espécie de labirinto, sempre a memorizar o caminho, para não errar o destino. Tudo era dificultado pelas lâmpadas das calçadas, que só se acendiam quando se aproximavam delas.

Um dia, tarde da noite, entro por esse labirinto a passos rápidos, embora nenhum perigo houvesse, e chego certeiro ao edifício. Ao colocar a chave no portão me dou conta de que, pela primeira vez, não pensei sobre o trajeto. Tal como acontece quando guiamos o carro e ele segue um destino “à nossa revelia”. Nesse momento, algo em mim disse para mim mesmo: volte para o Brasil ou você nunca mais sairá de Lisboa. Poucas semanas depois, fiz as malas de volta!

Agora arrisco dizer algo sobre essa estranheza-paradoxo do eu que, de alguma forma, ficou enganchado no portão do Alvalade. Hoje, de volta ao mesmo portão, não me reconheço como era porque, na verdade, me dou conta que minha saída de Lisboa só aconteceu neste momento!

Saramago está certíssimo: “Viajar é descobrir, o resto é simples encontrar.”

Lisboa, 13 de maio de 2025.

Ele é Doutor em Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em História e Cinema pela Universidade Nova Lisboa.

Imagem em destaque: Edifício à Rua Fernando Caldeira, 5, Alvalade, Lisboa, em nanquim sobre cartão, de Ângelo Brás Fernandes Callou.

Foto do autor: divulgação.

Sem comentários